Causse Méjean

Causse Méjean

Un tour sur le Méjean, 3 septembre 2025

Journée radieuse annoncée, direction le Causse Méjean pour observer ou rechercher des migrateurs à plumes…

Avec mon ami Michaël, nous suivons l’itinéraire habituel en faisant de nombreux arrêts pour chercher busards, crécerellettes, tariers, traquets, circaètes et peut-être des rolliers.

Nous partons du carrefour de l’Aven Armand. Pas de mini rando aujourd’hui car j’ai le dos en compote.

Premier arrêt pour observer le pourtour d’une doline cultivée et voici notre première Pie-grièche méridionale. C’est une espèce craintive et il est rare de la voir à moins de 200m. Celle-ci ne fait pas exception et s’éloigne davantage quand nous sortons de la voiture. Pas de photo possible aujourd’hui.

Longtemps considérée comme une sous-espèce de la Pie-grièche grise, la méridionale est une espèce méditerranéenne qui remonte sur nos causses aveyronnais et lozériens. En Lozère, elle occupe le Méjean, le Sauveterre principalement dans sa partie au-dessus de Ste Enimie et d’Ispagnac. Sur le Larzac et surtout sur le Causse Noir, la méridionale est devenue rare.

Sur l’Aubrac et la Margeride, c’est la Pie-grièche grise que l’on rencontre. Elle est également présente sur le Lévézou au Nord-Ouest de Millau mais ses effectifs ont considérablement fondu avec des pratiques agricoles agressives : arrachages de haies, cultures intensives, labourage des prairies naturelles, etc. Chroniques d’une disparition annoncée ?

Des petits faucons sont visibles. A cette époque, le problème est de faire la distinction entre le Faucon crécerelle et le Faucon crécerellette. La différence entre les mâles adultes est relativement simple, en revanche la détermination des femelles et des jeunes est beaucoup plus ardue. La couleur des ongles est un des critères sûrs, encore faut-il les voir posés sous le bon angle et proches !

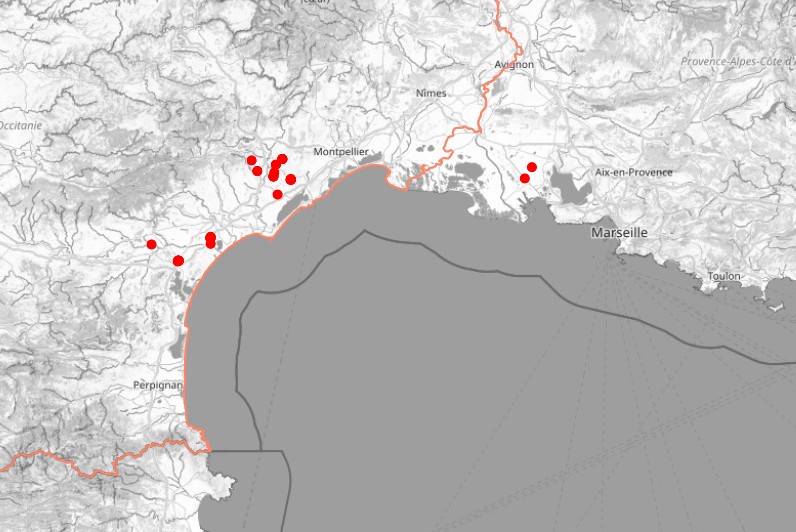

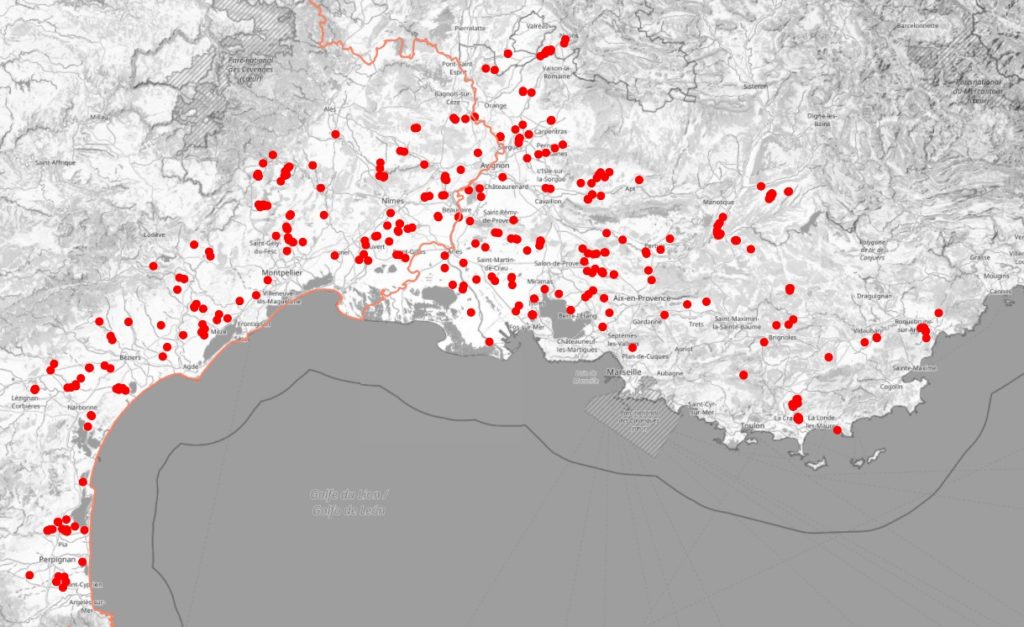

Les crécerellettes sont des rapaces migrateurs. Ils arrivent à partir de fin mars pour repartir en septembre vers la zone sahélienne de l’Afrique de l’Ouest . En France, les colonies de ces nicheurs sont rares et localisées sur 3 départements. En 2020, 565 couples nicheurs (couple=cp) étaient comptabilisés : les Bouches du Rhône (230 cp), l’Hérault (254 cp) et l’Aude (81cp). C’est une population modeste comparée à celle d’Italie, d’environ 3700 cp, et d’Espagne, comprise entre 12000 et 20 000 cp.

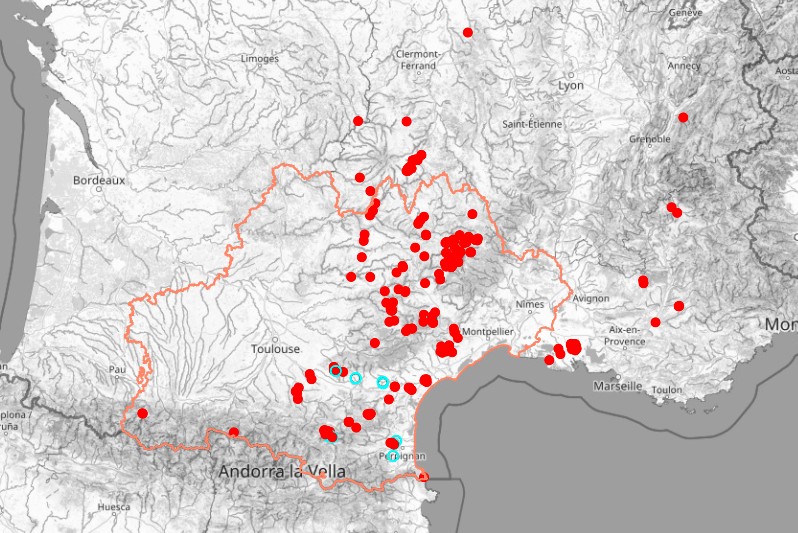

Après la reproduction, ces oiseaux méditerranéens remontent au-dessus de leurs zones de reproduction pour se nourrir et le Causse Méjean accueille de nombreux crécerellettes de passage. Des dortoirs regroupant des centaines d’oiseaux sont possibles. Cette année, les effectifs dans les dortoirs semblent en baisse. Une dispersion plus grande de ces migrateurs à travers l’Aveyron (Causse Comtal, Rougiers de Camarès), la Lozère (mont Lozère) et même le Cantal en est peut-être la cause. Ces regroupements sont en relation avec le nombre d’insectes disponibles dont ils se nourrissent. Sur le Méjean je n’ai pas l’impression que les ressources en Orthoptères (sauterelles, criquets) soient importantes cette année sur les secteurs que j’ai fréquentés.

Nouvelle doline, encore une méridionale, dans celle d’après aussi mais également quatre Tariers des prés posés dans les buissons. C’est la période de migration vers les steppes de l’Afrique tropicale pour ce petit passereau devenu rare (non nicheur sur le Méjean). Inféodé aux prairies de fauche naturelles, il voit celles-ci progressivement remplacées par des cultures de ray-grass, sans diversité floristique (donc sans insectes), destinées à l’ensilage. Plus loin, une Pie-grièche écorcheur en migration ou une nicheuse locale qui n’a pas encore entamé son voyage vers l’Afrique orientale et méridionale au sud de l’équateur. L’écorcheur migre uniquement en utilisant une voie orientale par l’Italie, la Grèce voire la Turquie. Le large front migratoire passe essentiellement par l’Egypte.

Des cris dans le ciel attirent notre attention, nous pensons aussitôt à des circaètes mais impossible de les voir. Encore un moment et nous voyons arriver deux individus.

Le Circaète Jean le blanc est un rapace qui se nourrit de reptiles : couleuvres, vipères, lézards « verts ». Il arrive dès la mi-mars pour repartir, vers l’Afrique au sud du Sahara, pendant le mois de septembre, les derniers sont vus fin octobre.

Malheureusement, ces deux oiseaux ne s’approchent pas assez pour de bonnes photos. Mais en agrandissant fortement, je m’aperçois qu’un des « circas » est porteur une bague métallique à la patte droite. Il a pu être bagué au nid quand il était poussin ou bagué avant d’être relâché d’un centre de soins de la faune sauvage. Dommage, il n’a pas de bague colorée qui aurait pu permettre d’identifier l’individu et sa provenance.

La détermination du sexe et de l’âge des circaètes n’est pas toujours chose aisée aux jumelles ou à la longue-vue. De nombreux critères sont à prendre en compte. Ce ne sont pas des jeunes de l’année qui ont un plumage parfait, ni des oiseaux de 2 ou 3 ans qui sont très clairs. Pour le sexe, il faut attendre que les oiseaux soient adultes vers 5 ans, voire 7, ou reproducteurs pour un sexage certain.

Sur de bonnes photos de l’oiseau où les ailes sont largement étendues, il est possible de faire la distinction entre des rémiges secondaires (grandes plumes de l’aile rattachées au radius formant le bord de fuite de l’aile) des différents âges : juvénile (première année), immature, adulte. Comme l’oiseau ne remplace pas ses rémiges en même temps (sinon il ne pourrait plus voler), au fil de son vieillissement il se retrouve avec un mélange des rémiges secondaires de différents âges jusqu’à un plumage totalement adulte.

C’est simple en théorie si vous m’avez suivi.

Une fois adulte le circaète continuera de remplacer ses plumes suite à l’usure, mais le dessin des barres sombres sur les rémiges restera le même. Les grandes plumes usées, récupérées au sol sous un nid après la nidification, permettent de savoir si c’est bien la même femelle qui a couvé, encore faut-il les trouver car elle peut les perdre ailleurs.

Nous partons vers un autre site où nous avons déjà observé des Œdicnèmes criards, nous faisons un nouvel arrêt pour un site à Pie-grièche méridionale où nous pouvons l’observer de très loin, bien sûr. Nos comptons quelques Traquets motteux le long de la route. Ce Traquet est nicheur sur le Méjean mais il va repartir pour l’Afrique vers ses quartiers d’hiver au Sahel.

Sur le site à Œdicnème criard, nous avons la désagréable surprise de voir un tracteur labourer le champ de luzerne, qui tire 7 socs de charrue. Le temps de l’araire* des causses est bien loin.

Nous comptons huit Tariers des prés dans la même haie.

Nous ne voyons pas notre Chevêche d’Athéna sur son clapas* mais des Traquets motteux. Au loin, encore une Pie-grièche méridionale mais toujours pas de busard en maraude.

Là aussi des faucons chassent sur la steppe. Et toujours cette question de détermination.

12h15, arrivé de nulle part, un circaète vient nous survoler mais il s’éloigne rapidement.

Un spécialiste contacté y voit un adulte bizarre par sa tête très striée jusque sous le bec. Moi j’y voyais un oiseau de quatre ans. Comme quoi l’examen des photos d’articles ou de livres ne suffit pas.

Pour la petite histoire, deux jours après au même endroit je photographie un circaète très semblable (photo de droite) mais différent par certains détails de sa poitrine.

12h55, encore des cris de circaètes et il faut plusieurs minutes avant de les localiser.

Un des circaètes est adulte (en haut à gauche), il vole la queue relevée et le cou tendu, signe d’une certaine excitation. C’est le plus clair (en bas à droite) donc le moins âgé qui plonge ensuite sur l’adulte. Après quelques « passes d’armes » les oiseaux se séparent sans se rapprocher de nous.

Le plus clair (circa de droite) est différent de celui de 12h16 mais ceci n’est visible que sur la photo très agrandie.

13h57, un troisième circaète très clair apparaît mais ne veut pas approcher, hélas. Les photos qui suivent sont de mauvaise qualité mais c’est pour montrer la différence. C’est un oiseau à la tête très claire de 2 ou 3 ans mais trop lointain pour examiner le dessin des rémiges secondaires. Il a une mue marquée sur les rémiges primaires de l’aile droite (les dix grandes plumes de l’extrémité de l’aile).

Ces comparaisons sur les différents plumages des circaètes me passionnent mais peuvent paraître soûlantes pour certains. Elles me permettront de savoir si un oiseau ou plusieurs fréquentent le même secteur, de différencier zones de chasse et de nidification, d’essayer de comprendre l’interaction entre 2 circaètes voire 3, si des immatures sont mieux acceptés par un couple territorial, etc… Travail de longue haleine.

Nous partons maintenant vers un site où des Rolliers d’Europe ont été aperçus depuis le 25 août. Arrivés sur place nous ne tardons pas à en localiser un qui chasse depuis une ligne électrique. Nous en observons deux autres un peu éloignés et encore une Pie-grièche méridionale. Pour la petite histoire, un ornithologue a noté le même jour, 2 rolliers sur le site où nous avons piqueniqué à 13h, nous n’avons rien vu !

Le Rollier d’Europe est le seul représentant de sa famille en Europe. Ses couleurs rares chez les oiseaux de nos contrées, en font un spectacle recherché. C’est un chasseur de gros insectes qu’il capture au sol mais aussi de petits rongeurs et petits reptiles.

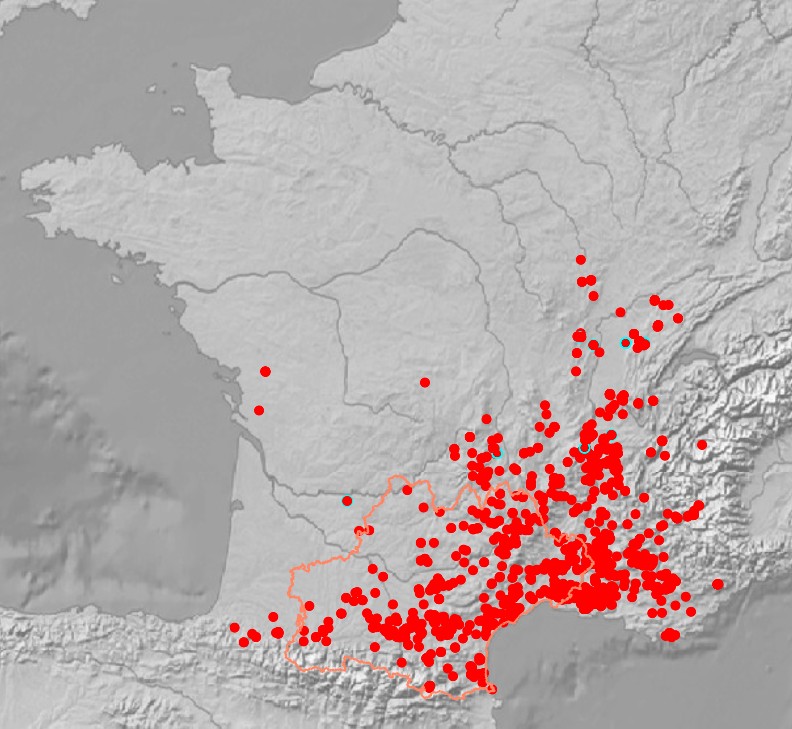

Comme les crécerellettes, les rolliers migrent avec une dispersion postnuptiale* remontant dans le Massif central, la vallée du Rhône et de la Saône et largement en Occitanie. Leurs quartiers d’hiver se situent en Afrique australe. Cinq rolliers équipés de balises Argos en 2018 dans l’Hérault ont hivernés en Angola et Namibie.

Les lignes électriques attirent d’autres chasseurs.

Nous n’aurons pas vu de busards mais la vision des rolliers compense largement ce manque.

Jean-Luc Scipion

A lire pour en savoir plus sur les plumages des circaètes et la migration des oiseaux ;

- Identifier les rapaces en vol, Dick Forsman, Delachaux et Niestlé. 49€

- Ornithos 24_3 mai-juin 2017 n°125, revue spécialisée de la LPO. Il semble épuisé.

- le Circaète Jean le blanc, Bernard Joubert, Eveil nature. Epuisé mais disponible parfois en occasion.

- Atlas des oiseaux migrateurs de France en 2 gros volumes. Co-édition LPO, Biotope éditions, Muséum d’histoire naturelle. 120€